13:12 Чубинский и «колдун» |

Поскольку в позавчерашнем посте речь шла об особенностях правосудия в Архангельской губернии, то сегодня, продолжая отчасти эту тему, привожу текст давней (начала 2000-х) статьи, опубликованной в газете «Правда Севера». Причём одним из участников изложенной в статье истории был Павел Платонович Чубинский — этнограф, фольклорист, поэт, автор стихотворения, ставшего текстом государственного гимна Украины. По сей причине подобного содержания публикация в настоящее время вряд ли бы появилась на страницах местных газет. Но как говорится, что написано пером, не вырубишь топором. Тем более история не выдуманная, а написанная на основе сохранившихся документов — что было, то было... В одном из прошлогодних выпусков «Вестей Поморья» (новостной программы архангельского телевидения) был показан телесюжет, как в мезенском селе Заозерье с помощью крестного хода изгоняли бесов. Причём, как на полном серьёзе в комментарии утверждалось , сие мероприятие завершилось весьма успешно. В этой связи следует сказать, что аналогичные акции в нашем крае устраивались и в дореволюционные годы. Правда, далеко не всегда удачно. А порой вообще побеждала нечистая сила, точнее, тот, кого к ней причисляли. Как свидетельствуют хранящиеся в областном архиве документы, именно так — триумфом «беса» — завершилось подобное мероприятие 1 января 1863 года в деревне Труфаногорской Пинежского уезда. Посему местным властям пришлось обратиться в уездный суд, который завел дело под заголовком: «О колдовстве крестьянина Пинежского уезда Михайловской волости Данила Сергеева Житова». А начиналось оно доношением пинежского окружного начальника Львова, который, в частности, писал:

До сведения моего дошло, что в Труфаногорской деревне появился человек, который обладает сверхъестественною силой и приколдовал к себе молодого крестьянина Чупакова. Это выразилось в том, что Чупаков ни на шаг не отставал от него, Житова: идет Житов, так идет и Чупаков, остановился он, так и тот остановится, устремив бессмысленный взгляд на Житова.

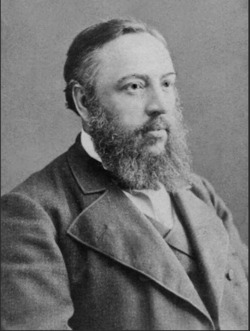

Так сложилось, что вести следствие по делу о колдовстве поручили Павлу Платоновичу Чубинскому, выпускнику юридического факультета столичного университета, за свободомыслие высланному в 1862 году в Архангельскую губернию. Здесь в связи с отсутствием дипломированных специалистов его пригласили работать судебным следователем Пинежского уездного суда. Будучи широко образованным человеком, он скептически отнёсся к формулировкам «колдовство» и «бесовское явление». Но спорить не стал. Однако и не спешил приступить к делу. Поэтому отрапортовал своему начальству: Так как в настоящее время должен приступить к более важному следствию (о краже и взломе), то следствие по делу Житова оставляю до апреля 19 дня 1863 года. Прибыл же Чубинский в деревню Труфаногорскую лишь 10 мая. Первым, конечно, был допрошен всё ещё находившийся под арестом 50-летний крестьянин деревни Бураковской Данила Житов. Все обвинения в колдовстве он отверг, хотя не отрицал большинства приведённых в доношении окружного начальника фактов. А вот 21-летний крестьянин Ефим Чупаков показал следующее: Я сидел у Афанасия Лукина, увидел прохожего, вышел на улицу и спросил: «Откуда ты, дедушка?» Он ответил: «Из дома и домой». И пал мне в ноги. Я, видя, что старший мне пал в ноги, тоже пал. Что было потом, не помню, потому что был без чувств. Когда же опомнился на другое утро, то попросил Житова: «Прости меня, дедушка». Он ответил: «Бог простит». И отпустил меня. Что же касается письменных показаний священника Елизаровского, не пожелавшего встречаться с Чубинским, то он, умолчав о своем бегстве, высказал претензии не только к Житову, но и к прихожанам: К глубокому прискорбию, жалкий наш народ действительно убежден в могучей силе (обладании демонами) этого выходца Житова и, право, готов лелеять означенного ханжу винцом и пивцом... Писал же он так, потому что был оскорблен поведением и так склонных к старообрядчеству прихожан, которые после случившегося за редким исключением забыли дорогу в церковь. Более того, стали почитать Житова, поверив в его сверхъестественную силу. Возмущал священника и тот факт, что арестант приобрёл ореол мученика, в связи чем крестьяне ежедневно наведывались к нему с подношениями: деньгами, продуктами, спиртным. Чубинский, наверняка имевший преставление о гипнозе и о людях, обладающими гипнотическим даром, отнёс Житова к числу таковых. Поэтому 12 мая решил его освободить. Причем посоветовал, дабы не искушать судьбу, немедля покинуть Труфаногорскую и вернуться домой. Тот так и поступил. На этом данная история могла бы и закончиться. Но вскоре в Архангельск поступил донос, посланный, думаю, легко догадаться, кем. В нем наряду с «выходцем и ханжой» Житовым, обвиненным в связях с нечистой силой, фигурировал и «поделом высланный малороссиянин» — Чубинский. Причём ему вменялись в вину не только покровительство колдуну, но и «проистекающее из оного святотатство». А последнее обвинение было тогда крайне серьёзным, так как осужденный за это преступление вполне мог кончить жизнь на каторжных работах в Сибири. Конечно же, губернский прокурор Эмилиан Фёдорович Нагулла оказался человеком несравнимо образованным по сравнению с автором доноса. Поэтому обвинение в святотатстве счёл неубедительным. Тем не менее расследование дела было возобновлено, причем его перепоручили другому следователю. И результат не замедлил сказаться — Житова вновь арестовали. Провёл же он в тюрьмах — сначала Пинежской, затем губернской — целых три года. И всё потому, что власти не знали, под какую статью подвести его поступок. Посему заседания уездного суда неоднократно откладывались. Затем следственные материалы передали в губернскую палату уголовного и гражданского суда, которая лишь 30 мая 1866 года в открытом заседании рассмотрела дело Житова. Приход колдуна на крестьянскую свадьбу (картина Василия Максимова, 1875)

Сознавая, что обвинительный приговор вызвал бы едкие замечания столичной либеральной прессы («Средневековая инквизиция!») и ещё более подорвал репутацию и так слывшего образцом необъективности архангельского правосудия, палата на этот раз решила быть и слыть милостивой. Поэтому, заслушав выступление стороны обвинения и показания Житова, вынесла приговор: Хотя произведенное по сему предмету следствие и обнаружило признаки колдовства и чародейства, но учитывая, что Житов в них не признался и что следствие не установило при использовании простоты и легковерности крестьян им корысти или иной выгоды, по силе 304 статьи не представляется оснований по настоящему делу подвергать Житова какой-либо ответственности. Пинежского «колдуна», конечно же, освободили из-под стражи прямо в зале суда. Но как-либо компенсировать моральный ущерб за проведенные в тюрьмах годы, понятно, никто не собирался. Посему ему без копейки за душой пришлось возвращаться на родину — к пришедшему в упадок за время отсутствия хозяйству. Что же касается Павла Чубинского, то по возвращении из ссылки он в кругу друзей наверняка не раз с юмором вспоминал о странностях архангельского правосудия, о северном духовенстве и чиновниках всерьёз и за казённые деньги боровшихся с бесами, колдовством и чародейством. P.S. В дополнение — фото Марианны Бельшевой (Лукиной), на котором запечатлена пинежская деревня Труфанова, где полтора века назад «колдовал и чародействовал» Данила Житов. ______________________________________________________Предыдущий пост - Письмо «дорогим камратам» |

|

|

| Всего комментариев: 0 | |