16:13 Граф-вымогатель |

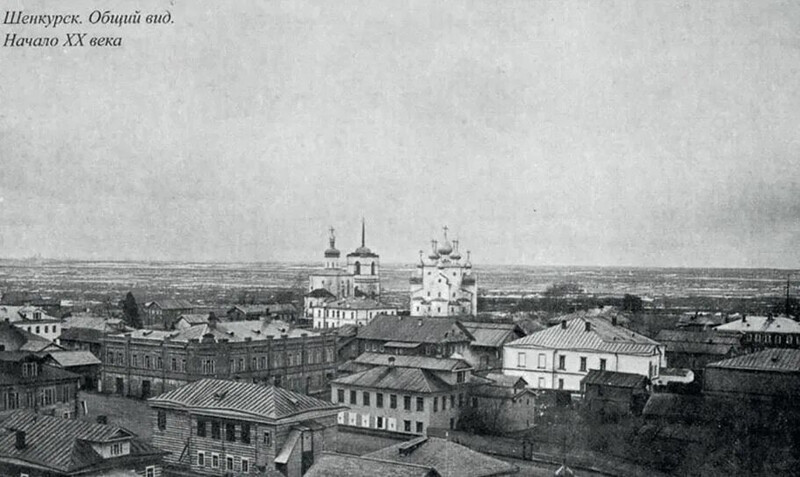

Сравнительно недавно — 1-го мая — в сообщении Шенкурский Хлестаков рассказывалось о нравах чиновников Шенкурска, которые, если можно так сказать, высветились в связи с пребыванием в ссылке (начиная с 1883 года) в этом уездном городе очередного ссыльного — Николая Рождественского. А десятью годами ранее в этом городе и опять же в ссылке находился обладатель более известной фамилии — граф Александр Дмитриевич Апраксин, который с местными чиновниками, как и Рождественский, оказался, как говорится, на дружеской ноге. Более того, совместно с ними совершил деяние, которое можно квалифицировать как преступление. Об этом свидетельствует дело из архивного фонда Архангельской губернской палаты гражданского и уголовного суда. 9 апреля 1873 года на стол шенкурского уездного полицейского исправника штабс-капитана Николая Красовского легло прошение, в котором учитель местного приходского училища Василий Прокопьев сообщал:

В субботу, 7 апреля, около 2 часов пополудни судебный следователь г. Гриневич и состоящий под надзором полиции Граф Апраксин пришли в училищную библиотеку и просили учителя 2 класса г. Каратеева, что бы он попросил меня на верх для свидания с ними. По приходе меня, они просили меня, что бы я пригласил их к себе и угостил водкою.

Далее Прокопьев жаловался, что у него в тот день были отняты: 8 рублей кредитными билетами, 7 рублей серебром, и трёхрублёвая золотая монета, всего 18 рублей. Как это неудивительно, но первые допросы (по крайней мере. запротоколированные) были проведены только через месяц — 9 мая, причём слуга графа — Семён Кукин — показал: «В ночь на праздник Святой Пасхи в гости приходили судебный следователь Гриневич и учитель Прокопьев, но я ничего не слышал и не видел...» Его хозяин — Александр Дмитриевич Апраксин — и следователь Иван Иванович Гриневич также всё отрицали. А 23 июня другой судебный следователь Фёдор Исадский отправил на имя уездного судьи Николая Сухова следующую докладную:

Шенкурский полицейский исправник препроводил мне донесение о нанесении учителю Прокопьеву побоев и отобрании у него денег г. Гриневичем и графом Апраксиным. По рассмотрению дознания оказалось, что против жалобы Прокопьева подан г. Гриневичем протест, в котором высказаны основания, по коим жалоба, как заключающая в себе иск гражданский, не должна быть направлена в уголовном порядке.

Таким образом, чтобы выгородить коллегу, Исадский занялся крючкотворством. Тем же самым занялся и уездный судья, который 26 июня вынес такое постановление: Так как из дела усматривается, что обида г. Гриневичем нанесена учителю Прокопьеву после нанесений Прокопьевым ему, Гриневичу, обиды, оглашение же его, Прокопьева, об отобрании у него насильно денег ничем совершенно не подтверждается, а видно, что он, Прокопьев, вследствие удара по его лицу Гриневичем сам отдал Гриневичу деньги, и при том прошение им подано на неуставной гербовой бумаге, а потому означенное дело производством прекратить. Только в октябре копия этого судебного дела поступила в Архангельск, где губернская палата гражданского и уголовного суда незамедлительно отменила решение нижестоящего суда, ибо предвзятость шенкурской Фемиды было очевидной. Последовал приказ возобновить следствие. Но так как эту работу в Шенкурске вновь поручили Исадскому, то он сделал всё возможное, чтобы затянуть дело. И одновременно велась «обработка» Прокопьева. Как результат, 30 мая 1874 года вышеупомянутая губернская судебная палата была вынуждена дело прекратить, так как в течение 6 месяцев от Прокопьева не последовало новых ходатайств. Следовательно, для всех вымогателей эта история закончилась благополучно. Более того, Иван Гриневич был переведён в Архангельск, где стал служить присяжным стряпчим коммерческого суда, то есть при рассмотрении в нём дел занимался адвокатской практикой. В ходе ознакомления с этим делом я, конечно, заинтересовался личностью графа с широко в прошлом известной фамилией. И нашёл в общедоступном источнике следующие сведения: Александр Дмитриевич АПРАКСИН, (1851, Вена — 7.5.1913, ст. Удельная, близ Петербурга), писатель-беллетрист. Принадлежал к знаменитому графскому роду и до 35 лет был паршивой овцой в семействе. Из приготовительных классов Училища правоведения и 1-й военной гимназии был исключен за лень и мотовство. В частном пансионе, куда был отдан под строгий надзор, воровал и дважды бежал. В 20 лет за мошенничество и оскорбление офицера был выслан в Архангельскую губернию. Когда через два года был помилован царем, вернулся в столицу, начал печататься, совершил многолетнее путешествие по Европе. В 1886 году вновь оказался под судом и был приговорен к ссылке в Сибирь за подделку векселя. Царь вновь его помиловал, но лишил графского титула. Тогда-то и произошло перерождение Апраксина, целиком посвятившего себя литературному труду. Критики его книги оценивали отрицательно, но признавали их занимательность и поучительность. Широкая же публика принимала их благосклонно, так как автор «подслуживался вкусам уличной толпы» в своем описании светского быта и уголовных сюжетов. Участвовал в «Наблюдателе», «Русском Вестнике», «С.-Петербургских Ведомостях», «Биржевых Ведомостях», почти во всех московских газетах и во многих других периодических изданиях. В своих романах и повестях обнаруживает знание жизни и нравов большого света. Отдельно вышли, между прочим, «Алзаковы» (СПб., 1888), «Дело чести» (1889), «Каин и Авель» (1889), «Дорогою ценой» (1890), «Рука об руку» (1891), «Без основ» (1891), «Мелкие люди - мелкие страсти» (1891), «На волоске» (1891), «Больное место» (М., 1896), «Тяжкие миллионы» (М., 1897), «Ловкачи» (1898), «Светлые дни» (1898), «Баловни судьбы» (1899), «Добрый гений» (СПб., 1900), «Разлад» (СПб., 1900) и несколько сборников рассказов. (www.alib.ru/au-apraksin/nm-sobranie_sochinenij/) ______________________________________________________Предыдущий пост - Жертва наклон |

|

|

| Всего комментариев: 0 | |