Когда в 1965 году я впервые приехал в Пучугу, дальняя родственница, девчонка двух-трёх лет младше меня — Надя Шкрябина — для встречи гостей нарядилась в новое платье. А в ответ на вопросы соседей, откуда у тебя оно, такое красивое, заявляла: «А поезжайте в Умбу, в Умбе всё есть...»

Казалось бы, какая может быть взаимосвязь между расположенной в среднем течении Двины Пучугой и находящимся на удалении в восемьсот километров по прямой посёлком Умба — административным центром Терского района Мурманской области. Но она есть — дело в том, что в начале 1930-х годов были введены новые производственные мощности на существовавшем в Умбе с 1898-го года лесозаводе, а значит, потребовалось много новых рабочих рук. А так как приезжающим на Крайний Север полагались хорошие подъёмные, а в газетных объявлениях гарантировались приличные по тому времени зарплаты и жильё, желающие отправиться в далёкую Умбу нашлись. Как раз в подвинских селениях (Заостровье, Сельцо, Борок), но больше всего в Пучуге. И когда в 1990-х годах я просматривал подшивку издающейся в Умбе районной газеты «Терский берег», то в глаза бросилось, что 70-80 процентов фигурировавших на её страницах фамилий — пучужские, причём в дореволюционном их варианте: Гледенов, Житов, Ссюхин...

По крайней мере до 1990-х связи между разделёнными восьмистами километрами родственниками и знакомыми поддерживались. Не говоря уж про 1960-е годы, когда умбские пучужане летом приезжали на родину в отпуск, присылали письма и другие почтовые отправления. В том числе и посылки, в одной из которых и оказался подарок — платье для Нади. А поскольку посылки приходили и соседям, то она решила, что «в Умбе всё есть».

Если же углубиться в более далёкое прошлое, то следует сказать, что до начала 1920-х годов Умба, как и весь Кольский полуостров, входила в состав Архангельской губернии. А её центр — Архангельск — был точкой притяжения истинных поморов, живших по всем берегам Белого моря, в том числе и на Терском. Потому что терские поморы часто посещали губернский центр как для сбыта улова и покупки всего необходимого, так и по другим делам, которые можно было справить лишь в Архангельске (например, по судебным).

Несмотря на то, что в 1920-х Умба оказалась в другой губернии, в Архангельске ещё долгое время считали её нашенской, так как беломорских поморов тогда нельзя было взять и поделить административными границами — мол, это поморы Зимнего берега, эти — Летнего, а вот эти — терские. Ибо их образ жизни, привычки и промыслы были одинаковыми. Не считала терских поморов чужими и архангельская губернская газета «Волна», поэтому очередная, опубликованная в 1925 году путевая заметка была посвящена Умбе:

Умба производит впечатление небольшого рыбацкого села, а скорее, скита. Строго, чинно выглядит широкая улица и два ряда бревенчатых изб. В конце села — церковь с деревянной колокольней. Вдали белеет залив, а на льду — «забор». Семга мечет икру в реках, а потом возвращается в море. При впадении реки в море ставят «забор» - сеть, в которую попадает семга. «Забор» — варварский способ лова. Правительство тщетно борется с этим злом. По ту сторону реки — горы и лес.

Приезжие, видно, нечасто заглядывают сюда зимой. Первая повстречавшаяся нам женщина с коромыслом, увиднв нас, побежала, расплескала воду и скрылась на дворе. Из всех окон на нас глядели с любопытством и испугом. Но когда прошел первый испуг, вызванный нашим неожиданным появлением, оказалось, что поморы очень гостеприимны, не так скрытны, как на Мурмане. Нужно только помнить, что среди них много старообрядцев. и не курить, не убедившись предварительно, что можно. Если вы закурите в доме, где не терпят табачного дыма, вам ни слова не скажут, но в обращении вы почувствуете большую перепугу: на вас как бы подует холодный норд-вест.

Поморы поселились на Терском побережье давно, во времена Марфы Посадницы, и гордятся своим происхождением от свободолюбивых новгородцев. На этом побережье сохранились старинные обычаи, сказания, песни. И язык здешних поморов удивительно своеобразный и образный. В Умбе доживает последний известный сказочник Василий Осипович Подымников.

На вечеринке замужние женщины - женки, среди которых были и немолодые, показали мне старинный пляс — хоровод «Уточку». Женки сначала упирались, стыдливо прихорашивались, отговаривались тем, что забыли, как пляшут-то, но в конце концов уступили. «Уточка» состоит в том, танцующие женки и парни идут друг за другом. При этом танцуют нечто пронзительное. Лица у всех деловитые, неулыбающиеся. Женки держат руки степенно сложенными на животе. Спереди приподнятый подол позволяет видеть неуклюжие бахилы — рыбацкие сапоги — или вязанные из шерсти туфли. Городскую обувь носят очень немногие.

Мои воспоминания о Белом море, об Умбе неразрывно связаны с плачущими и причитающими женщинами. Женщины приходили в дом, чинно рассаживались по лавкам и со сложенными на животе руками или, горестно подперев подбородок, рассказывали о своем о горе. У одной дочь поехала за сеном на тот берег и не вернулась, утонула; у другой муж и сын погибли на затонувшем карбасе. Умбовские женщины ходят на берег оплакивать своих близких, как наши крестьянки на погост.

Море — братская могила рыбаков. Но некоторые матери и женки хранят в своем сердце еще большее горе. Во время интервенции многие рыбаки попали под мобилизацию, бежали, были пойманы, частью расстреляны, частью до сих пор томятся в финляндских тюрьмах-застенках.

Председатель сельсовета, латыш, женат на умбовской рыбачке. Мать ее в течение почти шести лет оплакивает своего первенца, который сейчас томится в одной из финских тюрем.

— На озере был, рассказывает она, голубчик мой. Смотрю, ведут его солдаты под ружьем. Лицо белое-белое, как снег. В руках мокрые сети. Не дали изверги в сухое переодеться, со старухой-матерью проститься. Посадили на пароход и увезли. В ногах у начальства валялась, просила смиловаться, дать хоть проститься с сыном, передать хлебца, сухую рубашку — прогнали. Четыре года вестей не было, да вот месяцев шесть назад один рыбак вернулся домой, бежал из финской тюрьмы и привез поклон от сына. Только кожа да кости, говорит, остались, а красавчик был писаный...

В лесной чаще — хорошо оборудованный лесопильный завод, бывший Беляева и наследников. Белянкин одновременно с лесными разработками занимался добычей серебро-свинцовой руды,ино потерпел, говорят, на этом деле до 30 тысяч рублей убытка. Лесопильный завод шел, по-видимому, недурно. Северные сосны, выросшие на скалистой почве, дольше сохраняются и высоко ценятся за границей, как превосходный отделочный материал. В 1914 году завод сгорел и был отделан заново. С 1917 года он не работал, переходил из рук в руки. Сначала в ведении Петрозаводска, затем отошел к Мурманску. Приезжали комиссии, осматривали завод, но все оставалось без движения. Только в этом году решено, наконец, пустить завод.

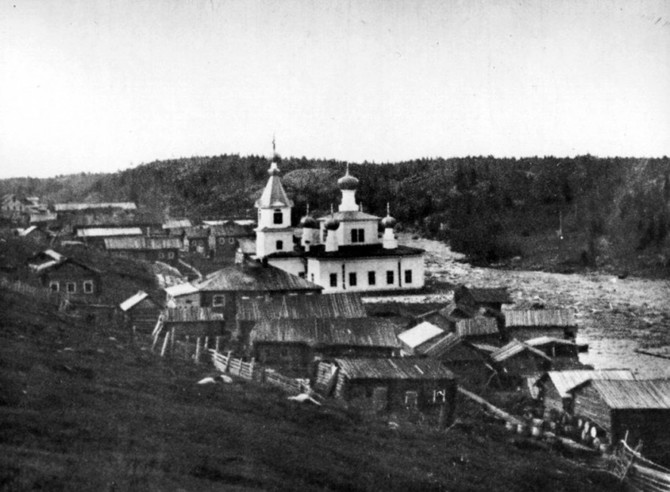

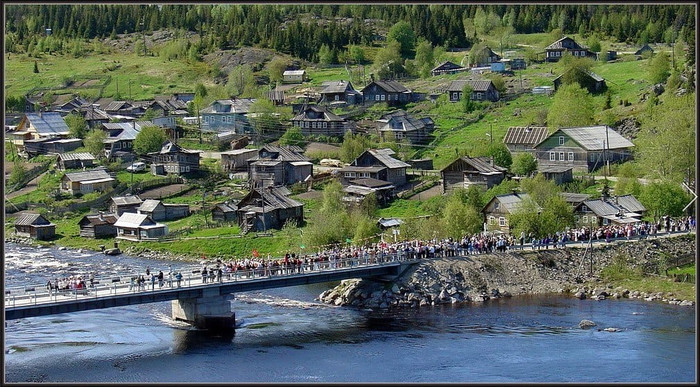

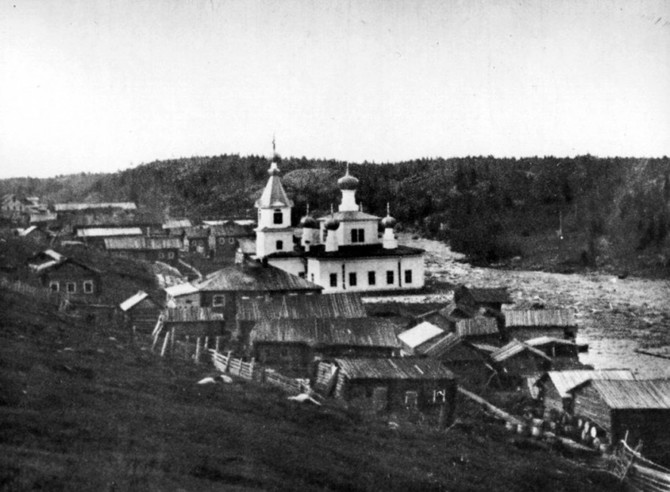

В заключение скажу, что Нади Шкрябиной (по мужу — Таракановой) нет на этом свете, наверное, уже пятнадцать лет. Чуть меньше - её супруга. А давно пустующий родительский дом ещё стоит, но покосившийся, к тому же с варварски выломанными со стороны леса оконными рамами. Радует только то, что ещё жива Умба, где «всё есть». Правда, изрядно поредевшая — за постсоветское время численность её населения сократилась вдвое. Но, главное, жива. Вдобавок — снимки, на которых соответственно: лесозавод (дореволюционное фото), новая Умба (1984 год) и одноимённая река.

_____________________________________________________

Предыдущий пост -

Дураковчане, но не дураки

|