12:41 О ценах, инфляции и кривой статистике |

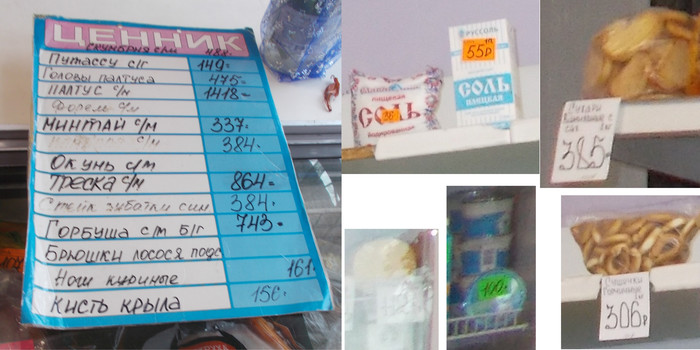

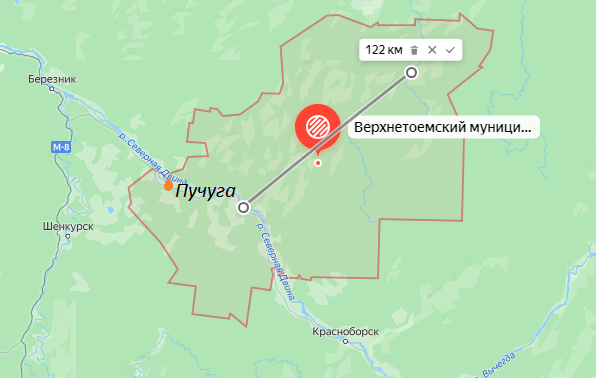

Вчера в вечерних теленовостях прозвучала фраза о том, что «на фоне значительного замедления темпов роста инфляции Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов». Возможно, для руководителей ЦБ, телеканалов, ведущих новостных программ и политических шоу (например, для Скабеевой и Попова) темпы роста инфляции и на самом деле уменьшились. По крайней мере такую установку трактовать действительность они получили сверху. Мол, сказано «уменьшились» — значит, уменьшились. Даже несмотря на рост платы за услуги ЖКХ как минимум на 13-15 процентов. Впрочем, что им до этих процентов при их-то доходах... Не удивлюсь, что и Архстат в отчёте за первое полугодие отрапортует, как следует — ведь скоро выборы! Не беда, если приведённые в статистическом отчёте цифры будут приукрашены — мол, этим цифрам жители области и ранее не особо доверяли. А не доверяли, ибо нет уверенности, что местная статистика отражает действительность, то есть что Архстат знает, как растут цены в районах (округах) области. Например, в Верхнетоемском, где никакого замедления инфляционных процессов не наблюдается. Чтобы, говоря так, не показаться голословным, привожу фотодоказательства, сделанные в магазинах Пучуги: Как видите, стоимость килограмма трески на днях выросла до 864 рублей, палтуса — до 1418, минтая — до 337. Соль теперь стоит 55 рублей за пачку, сушки — 306 рублей килограмм, сомнительного вида сухари недавно подорожали с 365 до 385, маленькая упаковка сметаны — до 100, сыр — до 1126. А теперь цены на товары, которые не удалось сфотографировать. Исхудавшие буханки чёрного и белого хлеба подорожали с 65 до 70 рублей, литровая пачка молока — до 103, килограмм сливочного масла — до 1700. И так далее... Напомню, что Пучуга находится на левом берегу Северной Двины рядом с автотрассой Усть-Вага-Ядриха, большая же часть Верхнетоемского округа расположена на правом берегу. А его пинежско-выйский куст населённых пунктов — на удалении от Двины более чем в ста километрах. И можно только догадываться, насколько выше мною сфотографированных там цены. Понятно, с учётом транспортных расходов за переправу через Двину и доставку — местами по бездорожью.  Поэтому плохо верится, что сведениями о тамошних ценах и об их действительном росте обладает Архстат. Как, впрочем, и об аналогичных данных из других забытых властями мест — удалённых деревень Лешуконского, Мезенского и Ленского районов. Как результат — кривая, но приятная глазу властей статистика: темпы роста инфляции замедлились! На днях я по телефону общался с родственницей-ровесницей, живущей в райцентре Краснодарского края. И она, бывшая архангелогородка, была очень удивлена, когда узнала, что в Архангельске треска стала стоить выше 600 рублей, а в деревнях — 800 с лишним. «У нас хоть за пятьсот с небольшим можно купить... — услышал я. — А хлеб — тридцать». И тут мы вспомнили, что раньше треска — самый привычный продукт на столах архангелогородцев — стоил не больше 50 копеек (44 или 48 — точно не помню), другие сорта рыб — соответственно, чёрный хлеб — 14 копеек, батон — 20... Коль речь невольно зашла о советских временах, то скажу, что моя мама, работавшая бухгалтером, закончив трудиться, получала пенсию в размере 131 рубль 99 копеек (одной копейки не хватило до максимальной). За двухкомнатную благоустроенную квартиру надо было в месяц заплатить рублей 10-12, в том числе за домашний телефон — 2 рубля 50 копеек. Проезд в транспорте стоил: автобус и троллейбус — 5, трамвай — 3 копейки. За месяц максимум — один рубль. И вот, минусуя 13 рублей, получаю 118. А теперь можно прикинуть, сколько на эти 118 можно было купить буханок хлеба, литров молока (24 или 28 копеек), картошки (12 копеек килограмм) и, конечно, трески... А если я сейчас поделю свою пенсию на нынешнюю стоимость тех же продуктов, то получится, что моя покупательная способность ниже в два-три раза. А по треске — вообще лучше не считать — прослезишься... Посему я уже и позабыл, когда мог себе позволить купить треску в последний раз. Понятно, что такие подсчёты статистические органы не ведут — мол, зачем выдавать на общее обозрение негатив. Тем более, что областное руководство подобными сведениями не интересуется, да и их публикацию не одобрит. Не интересны подобные и другие отражающие реальность сведения и общественной палате области, и депутатам всех уровней и от всех партий. Ведь куда приятней всем им — высшим чиновникам области, депутатам, профессиональным общественникам — пребывать в параллельной действительности, то есть участвовать в бесконечных заседаниях, совещаниях и форумах для обсуждения несбыточных прожектов и прочей маниловщины. И лишний раз покрасоваться на телеэкранах и страницах подконтрольных газет. Правда, при этом все перечисленные забывают, что отношение ним неизбежно становиться всё более негативным. И это, мягко говоря. В том числе и у меня. Собственно говоря, именно по сей причине я и написал эти строки... _____________________________________________________Предыдущий пост - Вдоль по Пинежской |

|

|

| Всего комментариев: 0 | |