17:58 О Доске Почёта и левой ноге |

Сегодняшний пост начинаю с упоминания имени покойного Сергея Некрасова (vaga-land), известного большинству интересующихся историей Севера по его странице в «Живом журнале». Но вовсе не по публикациям в местной прессе, так как его не печатали. На вопрос, почему, можно ответить так: он очень многих в своих постах гладил против шерсти — и пишущих выдумки якобы краеведов, и достаточно известных местных историков, и художников, и политиканов. Не раз доставалось за ляпы и Юрию Барашкову. Например, приводя вот эту дореволюционную фотографию одного из архангельских лесозаводов: Сергей Некрасов следующим образом её комментировал: Полной уверенности в том, что это завод Амосова нет, так фотография подписана в фотоальбоме Юрия Барашков «Двинская хроника» 1999 года, а в книгах Барашкова ошибки не редкость. Подобные неточности, ошибки, ляпы и просто выдумки встречал я, и до поры до времени молчал. Даже тогда, когда недавно ознакомился с очередной публикацией Юрия Барашкова в газете «Правда Севера» (№ 37) под названием «Новгородский проспект», в которой его название, что называется, притянуто за уши от факта заселения нашего Севера выходцами из новгородской земли. На самом же деле всё было прозаично: в позапрошлом веке некоторым улицам и проспектам Архангельска вместо стихийно появившихся (часто по фамилии на них проживавших, например, Менсендековская) были даны названия в честь северных городов: Вологодская, Вятская, Костромской, Новгородский, Пермская, Псковский, Шенкурская... А в корабельной Соломбале переименованные улицы и проспекты (Безсмертная, Второй, Третий, Четвёртый) приобрели названия иностранного колорита: Американская, Английская, Норвежская, Шотландская, Гамбургская... Об этом я и хотел написать, но махнул рукой — бесполезно!. Стерпел даже тогда, когда увидел, что смысловое содержание двух последних абзацев частично заимствовано из моей давней (14.02.1994) статьи «Отгороженные» столетия»:   Однако сегодня всё же не стерпел, так как ознакомился с ещё с одной напечатанной в «Правде Севера» (№ 39) статьёй Барашкова — «Петровский парк», к которой вполне применимо меткое определение бывшего редактора газеты Валентина Клевцова: «Написана левой ногой».

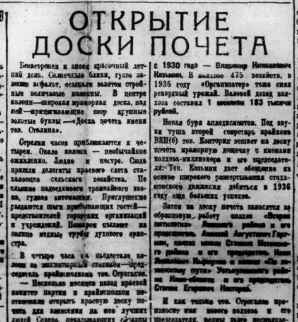

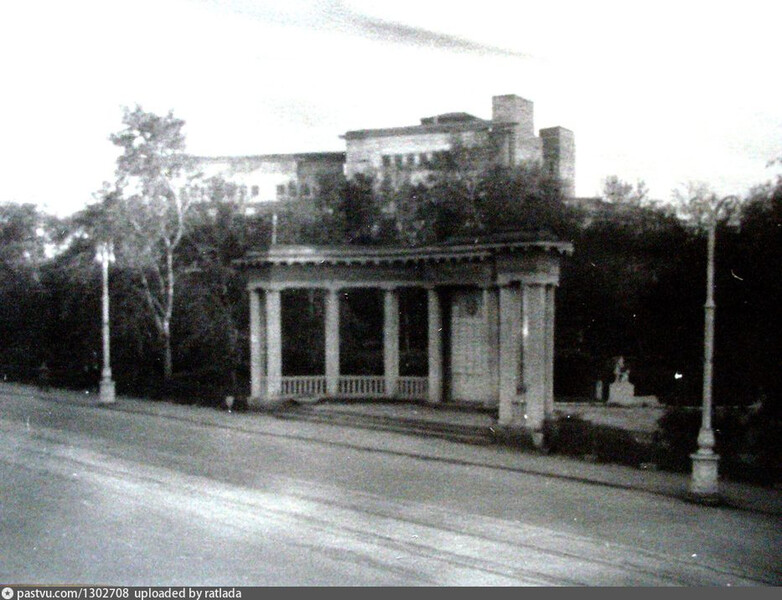

А первое, что бросилось в глаза — это фотоизображение бывшей Областной (Краевой) Доски Почёта, под которым надпись: «В 1930-х годах это был вход в сад Освобождения».

В тексте статьи есть такие строки:

В 1930-х годах с проспекта Павлина Виноградова в сад Освобождения был устроен вход в виде колоннады. Эти пропилеи сохранились, но сейчас они, к сожалению, замурованы...

Так сложилось, что об истории этого архитектурного сооружения я сообщал давно — в 1990-е годы, причём заметка была опубликована в той же газете. А позднее — в 2012-ом году — разместил ранее сказанное на своём сайте. И вот, что я тогда (в 2012-ом), в частности, писал:

Многие архангелогородцы, видимо, даже не знают, что данное архитектурное сооружение (автором которого был архитектор Писарев) когда-то имело вышеупомянутое название и тем более не знают историю этой стоящей полукругом на гранитном основании колоннады.

В этой связи замечу, что ей, сразу занявшей своё место в архитектурном облике Архангельска и находящейся на Троицком проспекте в районе Петровского парка, исполнилось уже 76 лет. Именно столько лет тому назад — 22 июня 1936 года — на проспекте П. Виноградова в торжественной обстановке была открыта Краевая Доска Почёта имени тов. Сталина, на которую в довоенный период и в первое послевоенное десятилетие заносились передовые сельхозпредприятия Северного края (затем — Архангельской области) и колхозники-стахановцы.

Первые изменения в её облике произошли вскоре после хрущёвского XX съезда (1956 год) — она была лишена имени вождя и его барельефа — на месте последнего укрепили позолоченный герб СССР. Примерно тогда же расширился круг удостаивавшихся высокой чести: на Областной Доске Почёта появились таблички не только с названиями передовых совхозов и колхозов, но и отличившихся промышленных предприятий и с фамилиями ударников производства..

Совсем иного рода изменения имели место в начале 90-х годов. Разрушительные для нашего государства процессы, сопровождавшиеся ниспровержением прежних идеалов, не обошли стороной и Доску Почёта. В 1992 году — как раз накануне первого приезда в Архангельск Ельцина, местные власти поспешили с корнем выдрать с неё барельеф ненавистного президенту символа — герба СССР, заодно удалив и буквы самого названия..

.

В настоящее же время малость подремонтированная бывшая Областная Доска Почёта используется, как свидетельствует фотоснимок Николая Гернета, в качестве огромной «рамки» для герба Архангельска. Впрочем, пусть уж лучше так, чем совсем никак... Коль труд и человек труда теперь не в почёте.

Для подтверждения всего выше мной сказанного могу привести соответствующие ссылки на газетные публикации и архивные документы. Могу, так как с 1994 года был постоянным посетителем читального зала областного архива, и за всё прошедшее время ни разу не видел Юрия Барашкова, там архивные дела просматривающего. Полагаю, последний факт о чём-то говорит и объясняет причину того, почему вопреки действительности Доска Почёта вдруг оказалась входом в сад и была словесно замурована...

В заключение — немного воспоминаний. Когда я с середины 1990-х годов в качестве внештатного автора стал сотрудничать с «Правдой Севера», то публикации историко-краеведческой тематики редактировал Николай Степанович Фёдоров. Человек очень требовательный и вместе с тем доброжелательный. И при подготовке каждой публикация неоднократно звонил, уточнял, советовал перепроверить факты, имена и названия. То же самое могу сказать и о редактировавшем «толстушку» Валентине Александровиче Клевцове. А поступали они так, ибо дорожили названием газеты — «ПРАВДА Севера»...

Что же касается работы редакторов нынешних местных газет, то создаётся впечатление, что они руководствуются принципом «бумага всё стерпит». Главное для них, надо полагать, чтобы автор был из числа пишущей номенклатуры, видимо, сверху утверждённой. Пишу так вовсе не для того, чтобы посетовать (мол, не попал в номенклатуру), так как понимаю, что давно в «чёрном списке». Жалею о другом — о том, что не печатают молодых авторов (историков-краеведов), людей по-настоящему увлечённых, пытающихся докопаться до истины, а не выдумывающих небылицы. А они есть — сужу по их публикациям в интернете, но, к сожалению, назвать их фамилии не могу — моя похвала может им выйти боком...

И ещё об одном не могу не сказать. За годы, проведённые в читальном зале архива, убедился, что настоящие, истинные историки-краеведы прежде чем написать статью, по несколько раз перепроверяют даты, факты и подробности событий. Для чего просматривают десятки архивных дел и тратят на это недели и месяцы. И печально, что их кропотливый труд обесценивается, когда вместо их выверенных материалов печатают написанные левой ногой опусы...

Предыдущий пост -

История в аренду

|

|

|

| Всего комментариев: 0 | |